各質問をクリックすると回答を見る事ができます。

New! *「働き方改革関連法成立に関するよくある質問」を追記しました。_2018/9/1

New! * 「2019年4月より始まる年5日の年休の取得義務への対応に関するよくある質問」を追記しました。_2018/12/01

New! *「来春より順次適用される、時間外労働の上限規制への対応についてよくある質問」を追記しました。_2019/02/01

New! *「来春より順次適用される、同一労働同一賃金への対応についてよくある質問」を追記しました。_2019/10/01

委託サービスに関するよくあるご質問

官公庁への労働保険・社会保険手続き業務

人事労務管理に関する相談対応

就業規則、賃金規則等の作成・見直し

給与計算業務(年末調整含む)

会計帳簿記帳代行委託サービス…等 詳細はこちら

雇入れ時のよくあるご質問

労働条件のうち特に賃金に関する事項等5項目については書面で明示し なければなりません。

具体的に以下の項目については、「書面」の交付が必要となります。(労働基準法第15条)

①労働契約の期間

②就業の場所・従事する業務の内容

③始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

④賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切、支払いの時期に関する事項

⑤退職に関する事項(解雇の事由を含む

契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。

なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。(労働基準法第16条)

労働契約の締結に関し、労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定することは禁止されています。(労働基準法第16条)

労務管理のよくあるご質問

ただし、週所定労働時間が 30時間未満で、かつ、所定労働日数が週4日以下のパート、アルバイトについては、労働日数に応じて権利として発生する休暇日数が少なくなります。

したがって、要件を満たせば、パート・アルバイト従業員、臨時社員にも当然与えなければなりません。

勤続期間に応じた付与日数は下記の表でご確認下さい。(労働基準法第39条)

| 週の所定労働日数 (1年間の労働日数) | 5~6日 (217日以上) | 4日 (169~216日) | 3日 (121~168日) | 2日 (73~120日) | 1日 (48~72日) | |

| 勤続期間 | 6ヶ月 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |

| 1年6ヶ月 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 1日 | |

| 2年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |

| 3年6ヶ月 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |

| 4年6ヶ月 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |

| 5年6ヶ月 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |

| 6年6ヶ月 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 | |

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規ですので、有給休暇の制度を設けなければなりません。(労働基準法第39条)

労働基準法附則第136条では、「使用者は有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定め、「精皆勤手当及び賞与の額の算定等に際して、年次有給休暇を取得した日を欠勤として、又は欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利と して認められている年次有給休暇の取得を抑制するすべての不利益な取扱いはしないようにしなければならないものであること」としています。

また、買上げの予約をして請求できる年次有給休暇日数を減らしたり、請求された日数を与えないこともできません。

ただし、法を上回る日数の年次有給休暇についてはこの限りではありません。(労働基準法第39条)

| 給付の種類 | 給付内容 |

| 出産育児一時金 (健康保険) | 出産時にかかる費用(一児につき42万円支給) ※産科医療保障制度に加入していない医療機関などで 出産した場合は39万円。 |

| 出産手当金 (健康保険) | 出産の為仕事を休み、お給料がもらえない場合に仕事を休んでいた期間、 休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給される。(産前42日+産後56日分) |

| 育児休業給付金 (雇用保険) | 一定要件を満たした雇用保険被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得、 給与の支給がない場合に、賃金月額の50%相当額が支給される。 |

お子さんが3歳に達するまでの間、育児の為休業した期間中の社会保険料が免除になります。

例えば30時間分の固定時間外手当を支払うとした場合に、時間外労働時間の実績が40時間であった場合は、10時間分の時間外労働割増賃金を支払わなければなりません。

変形労働時間制を導入している場合は取り扱いが少し変わりますのでご注意ください。

また、パート・アルバイト側にとっても処遇格差による無力感の払拭、能力開発の意欲の向上につながることになると思われます。

有期労働者等を正社員化するキャリアアップを促進する取組を実施した事業主に対して、助成をする助成金もあります。

労災保険・雇用保険のよくあるご質問

未加入のままで、業務中の事故が生じた場合には、事業主に休業補償や障害補償、遺族補償などの高額支払いの責任が生じ、会社に大きな負担がかかります。

このような状況にならないリスク管理として未手続の事業所については、早めの手続きをご進言いたします。 詳細はこちら

1週間の所定労働時間が20時間以上であること

31日以上の雇用見込みがあること

※社長や役員でない従業員である方が対象です。

ただし会社役員であっても、最終決定権を持たず、もっぱら社長の指揮命令を受けて就労する役員は、ハローワークの特別確認を受けて加入できます。(つまり、被保険者となります。)

※個人事業主と従業員1人だけの事業場であっても、従業員は雇用保険に加入できます。

雇用開始日が確認でき就労実態が判明していれば、遡って被保険者となることができます。

加入させなければ、パート従業員本人に不利益が生じることがあります。

社会保険のよくあるご質問

※ただし、個人事業所であっても農林水産業、サービス業、法務業、宗教業は上記に該当しません。

また、強制適用事業所でない場合でも、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の2分の1以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請して認可を受けることにより適用事業所となることができます(健康保険法第31条)。 詳細はこちら

・1日の労働時間が一般(常時雇用される)の従業員の4分の3以上であること。

(例えば一般の従業員の所定労働時間が週1日8時間の場合、1日6時間以上勤務するのであれば、社会保険加入しなければなりません。)

1ヵ月の勤務日数が一般の従業員の労働日数の4分の3以上であること。

※パート・アルバイトの方についても、一般の従業員と同様に労働時間、勤務日数の把握をすることが大切です。

例えば、退職日が5月30日の場合は、資格喪失日が5月31日となるため、5月分の社会保険料はかかりません。

給与の締切日が20日で支払日が当月28日の場合は、5月28日支払の給与から社会保険料(4月分)を控除しますが、6月28日支払の給与からは社会保険料は控除しません。

退職日が5月31日の場合は、資格喪失日が6月1日となるため、5月分の社会保険料がかかることになり、6月28日支払の給与から社会保険料(5月分)を控除することになります。

また、仮に7月10日に支給した賞与から控除した社会保険料は、退職日が7月30日の場合(資格喪失日7月31日)は、7月分の社会保険料がかからないため、本人に返還しなければなりません。

退職・解雇・雇止めのよくあるご質問

民法第628条によると、雇用の期間を定めたときといえども、やむを得ない事由がある場合は、使用者も労働者も直ちに契約を解除することができることとされています。

しかし、その事由が当事者の一方的過失によるときは、相手方に対して損害賠償に応じなければならないと定められており、契約期間の途中で契約を打ち切ることによって、使用者が被った損害について、賠償を請求することが可能となることもあり得ます。

また、予告期間が30日に満たない場合は、その満たない日数分の平均賃金の支払が必要(これを「解雇予告手当」といいます。)となります。(労働基準法第20条)

以下1.~8.に該当する場合、解雇は禁止されています。

1.業務上の傷病による休業期間及びその後30日間(労働基準法第19条)

2.産前産後の休業期間及びその後30日間(労働基準法第19条)

3.国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)

4.労働者が労働基準監督署へ申告をしたことを理由とする解雇(労働基準法第104条)

5.労働組合の組合員であること、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由とする解雇(労働組合法第7条)

6.女性であること、あるいは女性が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(男女雇用機会均等法第8条)

7.育児休業の申出をしたこと、又は育児休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第10条)

8.介護休業の申出をしたこと、又は介護休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法第16条)

以上のような労働基準法等で禁止されている条項に該当しない場合も、解雇を自由に行い得るというわけではありません。

最終的には裁判所が判断することになりますが、次のような判例があります。

「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解されるのが相当である。」

(最高裁第二小法廷昭和43年(オ)第499号昭和50年4月25日判決)

整理解雇の要件を,教えて下さい

人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)

人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(解雇回避のために配置転換などをする余地がないこと)

解雇対象者の選定の妥当性(解雇対象者の選定基準が客観的、合理的であること)

解雇手続きの妥当性(労使協議などを実施していること)

(東京高裁昭和51年(ネ)第1028号昭和54年10月29日判決等)

ただし、その懲戒解雇の事由が事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為など労働者の責に帰すべき事由であった場合は、解雇予告又は解雇予告手当の支払は不要です。

なお、この場合は、労働基準監督署長の認定が必要となります。(労働基準法第20条)

New!働き方改革関連法成立に関するよくある質問

【1】 時間外労働の上限規制(大企業:2019年4月1日施行、中小企業:2020年4月1日施行)

労働基準法では、原則として1週間40時間、1日8時間という法定労働時間を超える労働を認めていません。ただし、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)を締結すること等により、法定労働時間を超える労働(時間外労働)をさせることできる仕組みとなっています。この36協定には、時間外労働が可能となる時間数を定める必要がありますが、これまで告示(※)による定めはあったものの、労働基準法においてこの時間外労働の上限時間数は設けられていませんでした。

そして、今回、働き方改革関連法が成立し、告示から法律へ格上げとなる改正がされたことで、新たに時間外労働の上限が設けられました。その内容は以下のとおりです。

・時間外労働の上限を原則、1ヶ月45時間、1年360時間とする。

・原則の時間を超えるような特別の事情があるときは、時間外労働の時間数を延長することができる特別条項を設けることができるが、特別条項の上限は1年720時間、1ヶ月当たり100時間未満(休日労働含む)、2~6ヶ月平均80時間以下(休日労働含む)を限度とする。※「時間外労働の限度に関する基準」(平成10年労働省告示第154号)

【2】 年次有給休暇の年5日取得義務(大企業・中小企業:2019年4月1日施行)

労働基準法では、勤続6ヶ月以上で全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日の年次有給休暇を付与することを義務付けています。付与された年次有給休暇は、原則として労働者が希望する日(時季)に取得できるとしていますが、年次有給休暇の取得率向上等のため、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、会社は毎年、5日の年次有給休暇を取得させる義務を負うことになりました。

【3】 1ヶ月60時間超の時間外労働の割増率引上げ(大企業:施行済み、中小企業:2023年4月1日施行)

【1】.で確認したとおり、そもそも労働基準法は法定労働時間を超える労働は認められておらず、36協定の締結等の手順に従って労働させたときには、時間外労働について25%以上、休日労働について35%以上の割増賃金率で計算した割増賃金を支払う必要があります。この点に関し、2010年4月1日以降、1ヶ月60時間を超える時間外労働(以下、「月60時間超の時間外労働」という)については、割増賃金率を50%以上で計算し、支払うこととされていますが、中小企業についてはその適用が猶予されてきました。今回、労働基準法が改正されたことによって、現在、中小企業において適用が猶予されている月60時間超の時間外労働の割増賃金率が、2023年4月以降、全面的に適用されることとなりました。1ヶ月60時間を超える時間外労働がある中小企業では、人件費の負担が重くなるとともに、割増賃金率にあった勤怠集計方法に変更することが求められます。

【4】高度プロフェッショナル制度の創設(大企業・中小企業:2019年4月1日施行)

労働基準法では、法定労働時間を超える労働や、休日労働に対し割増賃金の支払いを義務付けていますが、一定以上の年収の支払いが見込まれる特定高度専門業務に従事する労働者については、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用の対象としない、いわゆる「高度プロフェッショナル制度」が創設されます。現状のところ、一定の年収の基準は1,075万円以上となる予定であり、制度を利用するときには年間104日以上の休日確保等、健康確保措置の実施が義務となります。

【5】 フレックスタイム制の見直し(大企業・中小企業:2019年4月1日施行)

始業時刻および終業時刻を労働者の裁量により決定できるフレックスタイム制は、柔軟で自律的な働き方として導入が進められてきました。今回、この制度に関しても見直しが行われ、現在、清算期間の上限が1ヶ月となっているものが、3ヶ月に見直されています。なお、1ヶ月を超える清算期間を設けるときには、労働基準監督署へ労使協定の届出が必要になるといった細かな要件が定められています。

【6】 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(大企業:2020年4月1日施行、中小企業:2021年4月1日施行)

現在、正規社員(正社員)と非正規社員(パートタイマー、有期契約労働者、派遣労働者)の間に、不合理な待遇の格差がみられることが多くなっています。この格差を解消するために、個々の待遇ごとに、待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮することが求められます。なお、すでにガイドライン案として2017年12月20日に「同一労働同一賃金ガイドライン案」が公開されており、今後、これが正式にガイドラインとなる予定です。

今回は、8つの法律改正をまとめて働き方改革関連法として法案提出され、成立しました。ここでとり上げた以外の項目についても影響のあることや、副業・兼業やテレワークの推進等、法律の改正とは別途、対応が進んでいる項目もあります。まずは自社の状況を分析し、必要な対応を進めるようにしましょう。

■参考リンク

厚生労働省 「「働き方改革」の実現に向けて」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

New!2019年4月より始まる年5日の年休の取得義務への対応に関するよくある質問

【1】 週5日の年休取得義務の導入背景

今回、2019年4月より年休の取得義務がスタートします。これは大企業、中小企業の企業規模に関わらず適用されます。制度が導入された背景には、年休の取得率が低迷し、いわゆる正社員の約16%が年休を1日も取得しておらず、また年休をほとんど取得していない従業員については長時間労働の比率が高いということがあります。本来、従業員の請求に基づき取得させることとなる年休ですが、確実に年休の取得が進む仕組みづくりを狙いとして今回、制度が導入されます。また、2018年7月24日に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下、「大綱」という)の変更が閣議決定されましたが、この中で過労死等防止対策の数値目標として、以前から2020年までに年休の取得率を70%以上とすることが掲げられていました。そして、年休の取得日数が0日の労働者の解消に向けた取組みを推進することが、新たに追加されました。

【2】 年休の取得義務とは

労働基準法では、原則として、入社日から6ヶ月間勤務した従業員に10日の年休が付与され、その後は、1年ごとに勤続年数に応じた日数が付与されることになっています。この年休の日数が10日以上付与される従業員(※)に対し、2019年4月からは、付与した日(基準日)から1年以内に、会社が取得する日を指定して従業員に5日を取得させることが求められます。また、取得義務の対象となるのは、年休の日数が10日以上付与される従業員であることから正社員だけでなく、所定労働日数が少ないパートタイマーなどについても、所定労働日数や勤続年数によっては対象者となることがあります。

なお、従業員が自ら取得したものや労使協定による計画的付与で取得した日数は取得義務の5日から除かれる(指定する日数が減る)ため、継続的に全従業員の取得率が高いような企業であれば、事前に会社が取得する日を指定することなく、従業員が請求する日のみでの運用も考えられます。

※

管理監督者も含まれます。

【3】 求められる実務対応とは

1. 取得日を指定する際のポイント

年休は、従業員が取得する日を指定して取得することが原則ですが、今後は5日の取得義務を履行するためには、会社が時季指定をすることもあり得ます。その際には、まずは従業員に取得する日の意見を聴き、その意見を尊重した上で取得する日を指定することが求められています。

通達では、その方法として、従業員の意見を聴いた上で、年休取得計画表を作成し、この計画表に基づいて実際に取得させること等が考えられるとしています。従業員個人単位で申し出てもらう方法、部署で年休の取得が重ならないようにするために部署単位で申し出てもらう方法などがあります。

2. 年休の基準日よりも前に付与する際の特例

年休の付与は、法令どおりに付与する方法だけでなく、例えば4月1日のように統一した基準日を会社で設け、付与する方法があります。例えば、4月1日に入社した際には、6ヶ月経過後の10月1日に付与を行うものの、次の付与は翌年10月1日ではなく、翌年4月1日に前倒しで付与するというようなケースが考えられます。このような場合、下図の上段で示すように付与期間に重複が生じます。そのため、下段のような特例の取扱いが認められており、年5日の年休の取得義務については履行期間(今回のケースでは10月1日から翌年3月31日まで)の月数を12ヶ月で除した数に5日を乗じた日数※を与えることが可能です。

※18ヶ月÷12ヶ月×5日=7.5日

3. 作成が求められる年次有給休暇管理簿

現状、労務管理を行う上で作成が求められる主な書類としては、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿があります。年5日の年休の取得義務が始まることで、今後はこれらに加え、年休を取得した時季、日数および基準日を従業員ごとに記載した「年次有給休暇管理簿」を作成することが義務付けられます。なお、この年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて作成することも認められており、作成後は3年間の保存義務があります。

【4】 年休の5日取得義務への対応として活用できる計画的付与制度

[2]のとおり、年5日の年休の取得義務については、従業員が自ら取得したものや労使協定による計画的付与で取得したものは5日から除いて考えることが可能であることから、この計画的付与の導入を検討される企業もあるでしょう。年休の計画的付与の方法としては、以下の3つの方法が挙げられます。

(1)企業全体等の休業による一斉付与

企業全体で年休を取得する日を決める方法で、製造業など一斉に休みにした方が効率的な業態に向いている方法。

(2)班・グループ別の交替制付与

企業全体で一斉に休みを取ることが難しい業態で、班・グループ別に交替で年休を与える方法。流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業で用いられることが多い。

(3)個人別付与

年休付与計画表を作成することにより、与える日を従業員ごとに個人別で定める方法。夏季、年末年始、ゴールデンウィークのほか、誕生日など従業員の個人的な記念日を優先的に与えるケースも多い。

そして、この計画的付与を実施するためには、就業規則に計画的付与により年休を与える旨を記載した上で、労使協定を締結する必要があり、その項目は以下のとおりです。

• 計画的付与の対象となる従業員(あるいは対象から除く従業員)

• 対象となる年次有給休暇の日数

• 計画的付与の具体的な内容

• 年次有給休暇を持たない従業員の取扱い

• 計画的付与日の変更

なお、締結をした労使協定を労働基準監督署へ提出することは不要ですが、制度を導入するために就業規則を修正した場合には提出が必要です。

今回の年5日の年休の取得義務については、取得できなかった場合、罰則として30万円の罰金が設けられています。そのため、特に年休の取得率が低い企業においては、どのような方法で5日の年休を確実に取得させていくのか、早急な検討が求められます。

■参考リンク

厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

厚生労働省「「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000101654_00003.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

New!来春より順次適用される、時間外労働の上限規制への対応についてよくある質問

【1】時間外労働の上限規制

今回、時間外労働の上限となる時間数が罰則付きで労働基準法に規定されました。その時間数は原則として月45時間、年360時間であり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えて従業員を働かせることはできません。臨時的な特別な事情があるときには、労使の合意を持って特別条項を締結することで、この月45時間、年360時間を超えて従業員を働かせることができますが、そのときでも上回ることのできない労働時間の上限が設けられました。その具体的な内容は以下のとおりであり、1~4のすべてを守る必要があります。

時間外労働が年720時間以内

時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働と法定休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均が全て1ヶ月当たり80時間以内

時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで

なお、この上限規制には、自動車運転の業務や建設事業等の適用が猶予や除外される事業・業務があります。

【2】 中小企業の範囲

時間外の上限規制については、中小企業に対する適用が1年間猶予されています。この中小企業の範囲は下表のとおりであり、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが、基準を満たしていれば中小企業に該当します。

業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者の数

小売業 5000万円以下 50人以下

サ‐ビス業 5000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他 3億円以下 300人以下

1.業種の確認

業種は日本標準産業分類に従って判断することになっているため、こちらより確認することができます。

2.資本金の額または出資の総額

資本金の額または出資の総額を確認するときに、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金の概念がない場合もあります。そのときには、常時使用する労働者の数のみで判断します。

3.常時使用する労働者

常時使用する労働者の数は、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。ただし、パート・アルバイトであっても臨時的に雇い入れた場合でなければ、労働者数に含める必要があります。

これらを踏まえ、自社が大企業、中小企業のどちらに該当するかを確認しましょう。

【3】上限規制の施行に伴い設けられた経過措置

時間外労働の上限規制は、大企業が今年4月1日、中小企業は2020年4月1日に施行されますが、施行に当たっては経過措置が設けられており、大企業では2019年4月1日以後、中小企業では2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。そのため、例えば大企業で2019年3月1日が始期となる36協定を締結する場合、2019年4月1日より前の期間が含まれることから改正による上限規制は適用されず、次の2020年3月1日が始期となる36協定から上限規制が適用されることになります。

【4】法違反に該当するケ-ス

労働基準法では、原則として1週間40時間、1日8時間という法定労働時間を超える労働を禁止し、この法定労働時間を超えて働かせるためには36協定を締結し、事前に所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。そのため、36協定を締結・届出せずに法定労働時間を超えて働かせた場合や、36協定で定めた延長することができる時間数や休日労働の時間数を超えて働かせた場合、労働基準法第32条違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金となることがあります。

また、時間外労働の上限規制が設けられたことにより、36協定で定めた時間数に関わらず、時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間以上となった場合や、時間外労働と法定休日労働の合計時間ついて、2~6ヶ月平均のいずれかが80時間を超えた場合には、労働基準法第36条6項違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金となることがあります。

これから36協定の締結・届出をする企業は、時間外労働の上限規制が適用される時期を確認し、締結内容が違法なものにならないように内容を確認しましょう。

■参考リンク

総務省「日本標準産業分類」

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm

厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

New!同一労働同一賃金を検討する際のよくある質問

働き方改革関連法により、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、2020年4月から、正社員と非正規社員との間の不合理な待遇差が禁止されます(中小企業は2021年4月から適用)。同一労働同一賃金と表現されますが、現実には企業内の正社員と非正規社員の間の均等・均衡処遇を目指す改正というのが本旨であり、その対応実務としては、正社員と非正規社員の現状の待遇を比較し、不合理な待遇差があるときには解消することが求められるものになります。労働者の待遇は各企業で決定するものであり、各企業での対応が必要になるため、ここでは厚生労働省が作成したパンフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界共通編)」を参考に、同一労働同一賃金の対応の4つのステップを確認します。

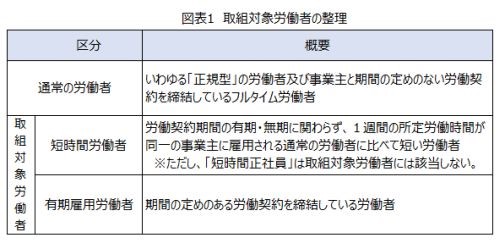

1.現状の社員タイプの整理

同一労働同一賃金への対応に当たっては、自社内での労働者の処遇の差異を比較することになるため、自社で雇用する労働者の社員タイプを整理し、パートタイム・有期雇用労働法の対象となる労働者(以下、「取組対象労働者」という)がいるかどうかを確認します。正社員のほかにも、契約社員、嘱託社員、準社員、パートタイマー、アルバイト、臨時社員等、様々な名称により社員タイプを区分している企業は多く、このような場合には、取組対象労働者がいるかを確認するために、「労働契約期間の定め」と「1週間の所定労働時間」の2つの観点により、図表1のように整理します。

その上で、不合理な待遇差があるかを検証するために、取組対象労働者と比較する労働者(以下、「比較対象労働者」といいます。)を確認します。

比較対象労働者は、パートタイム・有期雇用労働法では図表1の通常の労働者とされ、いわゆる「正規型」の労働者および期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者のすべてが該当します。

2.「均等待遇」、「均衡待遇」の対象となる労働者の確認

1.に引き続き、取組対象労働者が図表2の均等待遇または均衡待遇のいずれの対象となるかを判断する必要があります。取組対象労働者がいずれに区分されるかは、「職務の内容(業務の内容及び責任の程度)」、「職務の内容・配置の変更の範囲」を通常の労働者と比較して決まります。図表2 に示すように職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲の両方が通常の労働者と同じ場合には均等待遇の対象、それ以外の場合には均衡待遇の対象になります。

1.均等待遇が求められる場合

取組対象労働者が均等待遇と整理された場合は、その取組対象労働者は、すべての待遇(手当、福利厚生、教育訓練、安全管理、賞与、基本給等)について、差別的取扱いが禁止され、比較対象労働者と同じ取扱いにすることが義務付けられます。異なる取扱いをしている場合には速やかに比較対象労働者と同じ取扱いにするための検討を行う必要があります。

2.均衡待遇が求められる場合(不合理な待遇差を判断する方法)

均衡待遇と整理された場合で、取組対象労働者の待遇と比較対象労働者の待遇に違いがある場合、その違いが不合理な待遇差である場合に問題となります。そのため、不合理な待遇差であるかを詳細に点検・検討する必要があります。

そのときには、個々の待遇ごとに、「職務の内容」、「職務の内容・配置の変更の範囲」、「その他の事情」の3つの考慮要素のうち、待遇の性質や目的に照らして適切と認められるものを考慮して判断するとされています。このうち「その他の事情」とは、個々の状況に合わせてその都度検討します。成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使交渉の経緯はその他の事情として想定されています。

第3段階において、比較対象労働者と取組対象労働者との間の待遇差が不合理ではないとはいえない待遇については、是正を行うことが求められます。具体的には、以下の流れに沿って検討することが考えられます。

a. 是正が必要な待遇について、その待遇の性質や目的に応じた考慮要素に基づき、例えば取組対象労働者に支給していなかった手当を、今後は比較対象労働者との責任の違いに応じた支給額を支給するといった対応方針を定める。同時に、待遇改善に向けた原資の確保についても検討する。

b. a.で定めた対応方針について、労働組合または従業員の過半数を代表する従業員と話し合いを行い、合意を得る。

c. 合意内容に基づき、各種規程を改定し、労働者に周知する。

この待遇の是正に当たっては、是正を行うために検討しなければならない事項や必要な手続を事前に洗い出し、計画的に進めることが求められます。また、一定の期間が必要になりますので、早めの対応が求められます。

今回、同一労働同一賃金への対応が求められる非正規労働者には、派遣労働者も含まれています。派遣労働者は、企業規模に関わらず2020年4月から適用され、対応法も異なります。派遣労働者を受け入れている企業では、派遣会社の方針を確認し、必要な対応を進めるようにしましょう。

■参考リンク

厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

戻る